Главная > Статьи > Статьи

Краткая история промышленных выставок в Российской Империи

Обновлено 11.03.2025 | ||||||||

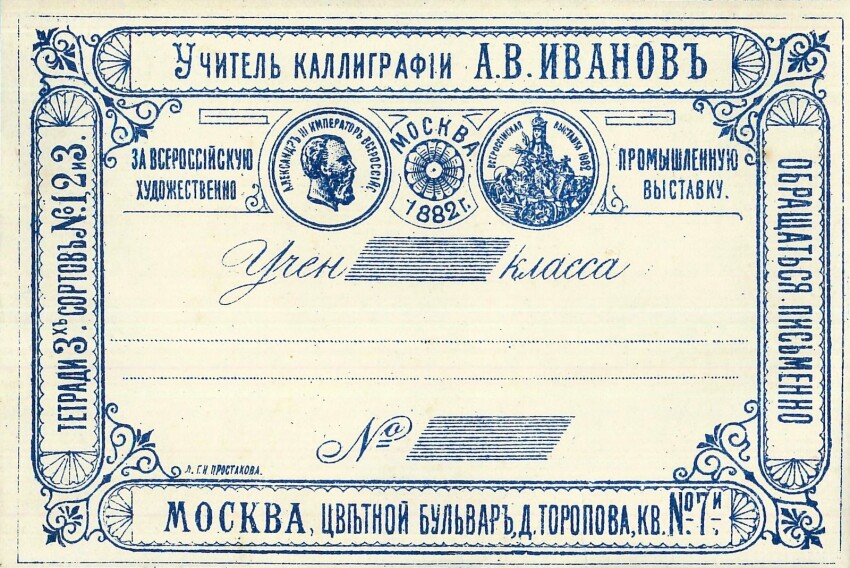

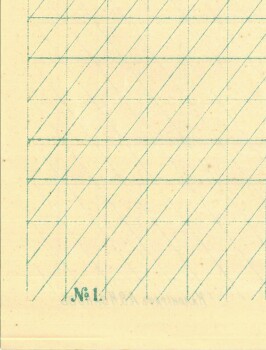

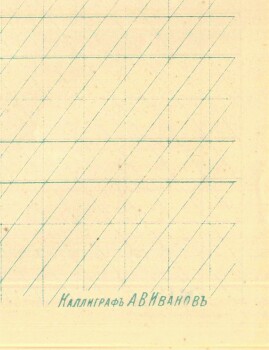

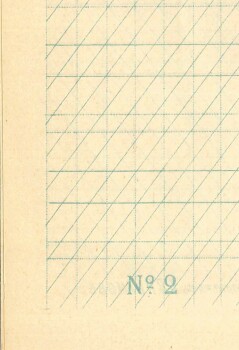

В нашей стране всё новое, лучшее и самое передовое всегда представляли на выставках. Так было сто лет назад, так было и двести лет назад. За столетия ничего не изменилось, выставку не смогли победить даже цифровые технологии. Эта статья об отечественных промышленных выставках. А повода к ней два - очередной экспонат «Отраслевого канцелярского музея» и очередная отраслевая выставка «Скрепка» . Начну с первого. «Тетради 3-х сортов №1, 2 и 3. Учитель каллиграфии А.В. Иванов. Москва, Цветной бульвар, дом Торопова, кв. №7-й. Обращаться письменно» | ||||||||

| ||||||||

Это последнее приобретение в коллекцию дореволюционных тетрадей неожиданно оказалось не просто очередным ценным артефактом. Как всегда, новый экспонат добавил немало новых вопросов по отраслевой истории, при этом, правда, восполнив и какие-то пробелы. Но главное - попутно он позволил несколько по-иному взглянуть на нашу историю, уже с точки зрения выставочного дела в Российской Империи конца XIX – начала XX в.в. | ||||||||

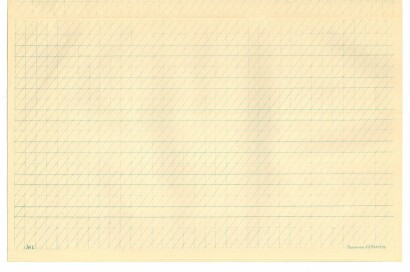

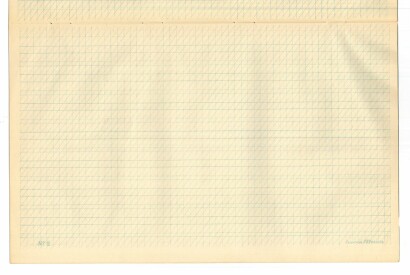

На фото - две 13-ти фунтовые (из 70-ти граммовой бумаги) тетради №1 и №2 стандартного дореволюционного формата, только стандартного не для тетрадей (даже того времени), а для листа писчей бумаги 352,5х444 мм, сложенного вдвое (т.е. 352,5х222 мм.). В русских мерах это - 14х17,5 дюймов, а в сравнении с современными форматами - чуть больше, чем А4. Примечательно, что открываются они горизонтально, то есть, скрепление сверху (именно так складывалась в стоппы и писчая бумага - по длинному краю, а значит, так удобнее было для печатников). Бумага именно такого формата продавалась стопами в писчебумажных магазинах - для писем, для использования в конторах, и даже для производства тетрадей. Только в ученических тетрадях того времени эти листы в типо-литографиях складывали два раза (т.е. в итоге – в четверо), что являлось неким отраслевым стандартом формата тетрадей того времени Вероятно, отсюда в русском языке появилось и слово «тетрадь». | ||||||||

| ||||||||

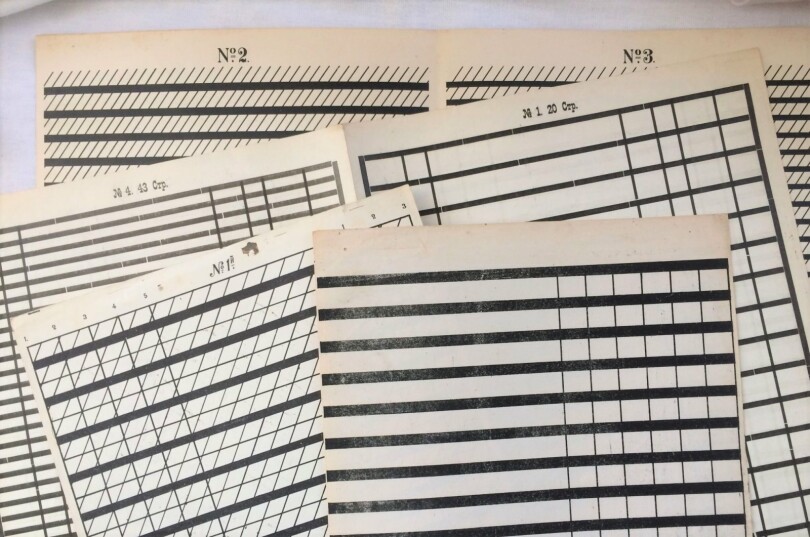

Обратите внимание, что в комплекте к этим тетрадям идут трафареты примерно того же размера. Возможно, это не совсем комплект, но не подлежит сомнению то, что вместе они хранились более ста лет. По всей вероятности, с их помощью совершенствовались навыки каллиграфии (или чистописания?) на нелинованных листах писчей бумаги. | ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

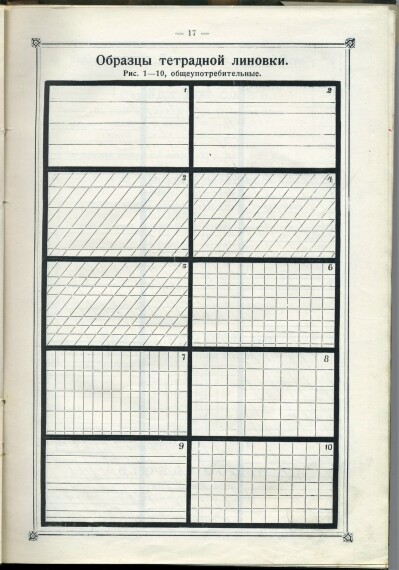

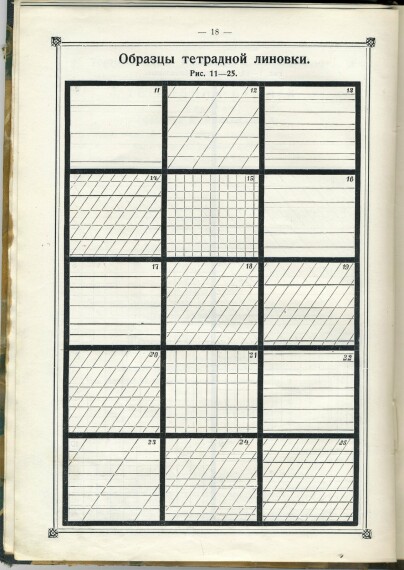

Достоверно известно, что писчебумажная отрасль в дореволюционной России (перед самым началом Первой мировой войны) выпускала ученические тетради с 25-ю видами линовок внутреннего блока (ниже скан из Прейс-Куранта Торгового дома "Преемника Я.А. Соловьева"1914 г., также выложенного в нашем музее). Но это уже – в начале двадцатого века, а наши тетради из века девятнадцатого. А если это так, то перед нами одни из первых тетрадей со специальными видами линовки, предназначенными, как бы сказали сегодня - для постановки образцового почерка. Эти тетради произведены не ранее 1895 г. Здесь об этом подробнее. Но совсем недавно в коллекции Отраслевого канцелярского музея появился Прейс-Курант писчебумажных фабрик Г. I. Паллизен 1896 г., в котором представлены 48 тетрадных линовок. То есть, в конце XIX в. в России количество линовок в тетрадях, печатавшихся литографским способом писчебумажными фабриками, было почти в 2 раза больше, чем к 1914-му году. Вероятно, 90-е годы XIX века являлись вершиной предложения по разнообразию и ассортименту тетрадных линовок в промышленном производстве за всю историю отрасли. В статье "История тетрадных линовок длиной в 129 лет" об этом подробнее, а сам Прейс-Курант вскоре будет полностью выложен на сайте музея. Таким образом, тетради учителя каллиграфии Иванова и линовки Паллизена из одного временного периода. | ||||||||

| ||||||||

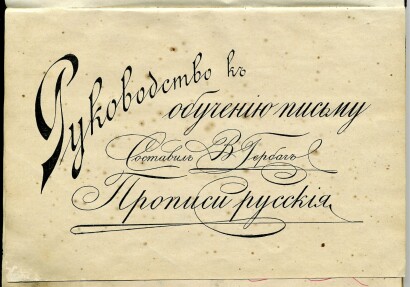

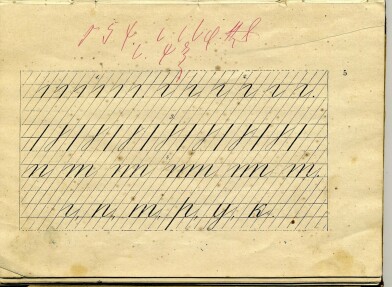

В начале ХХ века в России были популярны «Прописи русские» В.С. Гербача, до сих пор служащие образцами для подражания. Но у Гербача были прописи, а у каллиграфа Иванова, всё-таки, тетради. Сложно сказать, правильно ли их называть «рабочими тетрадями». Скорее – неправильно. Это - ученические тетради со специальными видами линовки. | ||||||||

| ||||||||

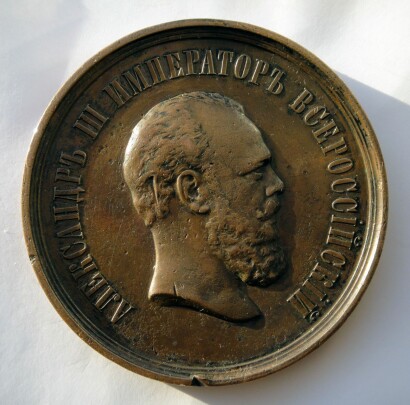

Теперь о самом необычном из всего, что каллиграф Иванов разместил на обложке. Присмотритесь внимательнее, на рамке для подписи - изображение медали «За всероссийскую художественно-промышленную выставку 1882 г.». Нет, именно эти тетради не могли быть произведены в 1882 г., т.к. ниже мелким шрифтом идёт другая надпись - «Л. Г.И. Простакова», что означает «литография Григория Ивановича Простакова», которая была открыта только в 1895 г. Прейс-Курант Г.И. Простакова выложен в Отраслевом музее, а в разделе Канцелярская и смежная розница прошлых лет есть отдельная статья о его писчебумажных магазинах Но это же означает и другое - именно за такие тетради учитель каллиграфии А.В. Иванов получил медаль на той самой выставке, отпечатав их, видимо, в какой-то другой литографии и представив как своё бесспорное достижение ещё в 1882 году. Мелкие детали дореволюционных выставочных наград рассматривать всегда интересно, но лучше это делать не на литографическом изображении, да ещё и сильно уменьшенном, а на самой медали. Изображения и сканы артефактов прошлого, выложенные выше - из коллекции Отраслевого музея. Все фото ниже - уже из интернета. Найти фотографии, изображённой на тетрадке награды, не составило труда. Она перед Вами. Для полноты впечатлений добавлю, что медаль из бронзы, её вес составлял 400 грамм, а диаметр - 93 мм. Женщина на аверсе - образ России, широко использовавшийся в рекламе и промышленном дизайне того времени. | ||||||||

| ||||||||

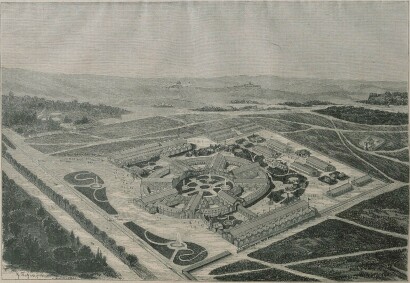

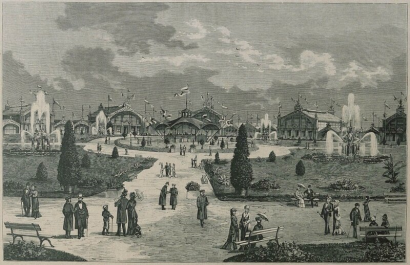

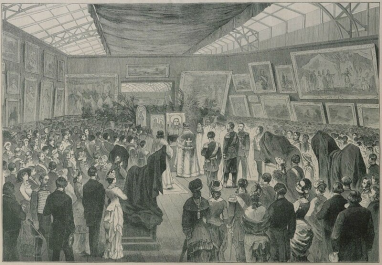

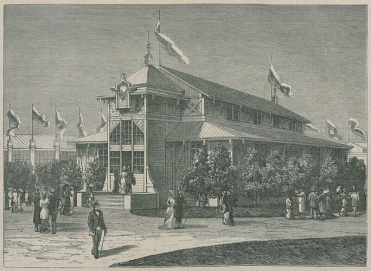

Писчебумажные фабриканты, как и другие промышленники в Российской Империи, часто ставили на своей продукции изображение медалей, полученных за участие в различных отечественных и международных выставках. Ими гордились, они обеспечивали репутацию и увеличивали продажи. Но именно на тетрадях изображение таких медалей до сих пор нам не встречалось, хотя примеров печати выставочных медалей на конторских книгах и амбалаже писчей бумаги - в нашем музее много. А что же это была за выставка и чем она запомнилась? Выставка должна была открыться в 1875 г. в Москве, но её отложили до 1880 г. из-за предстоящих Всемирных выставок в Филадельфии (1876) и в Париже (1878), в которых Россия приняла активное участие. Покушение на императора Александра II в марте 1881 г. послужило причиной её переноса на следующий год. Экспозиция была размещена в отдельных павильонах на площади в 30 га на получившем впоследствии печальную известность Ходынском поле. Торжественное официальное открытие и освящение состоялись 20 мая 1882 г. За 131 день проведения выставки её посетили 1077320 человек, в том числе с платой за вход 970107, давших сбора 256765 рублей 5 копеек, а также бесплатных посетителей (учащиеся, фабричные рабочие и низшие военные чины) 107198 человек. Выставка обошлась казне в 2945726 рублей. | ||||||||

| ||||||||

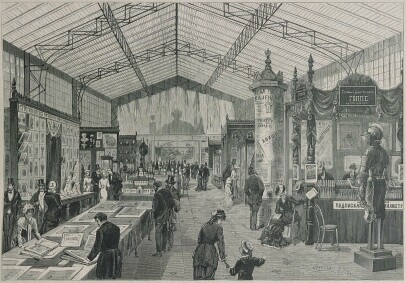

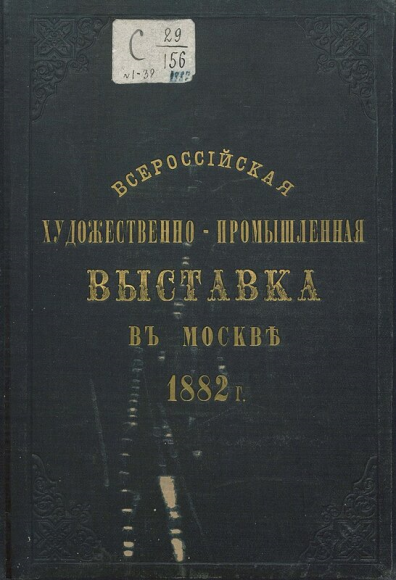

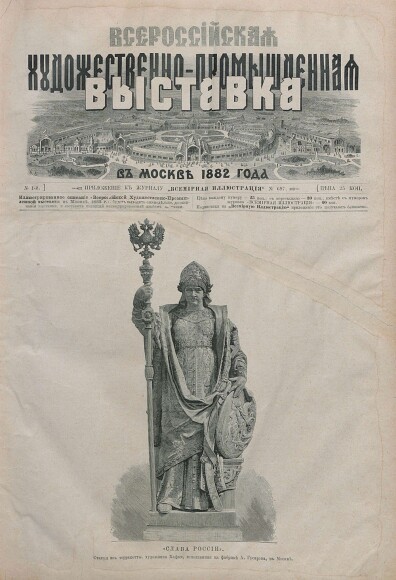

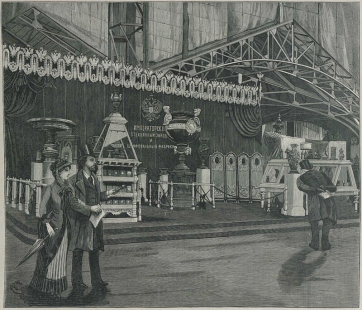

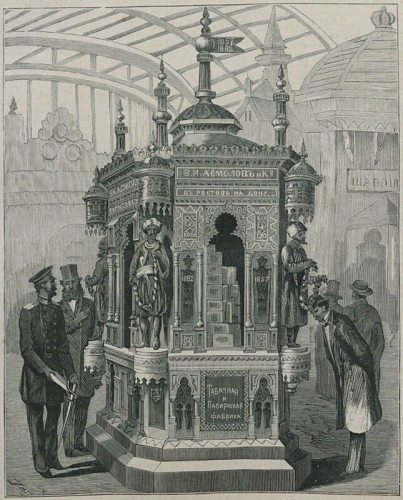

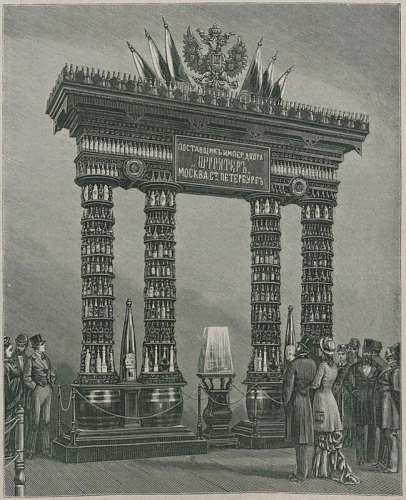

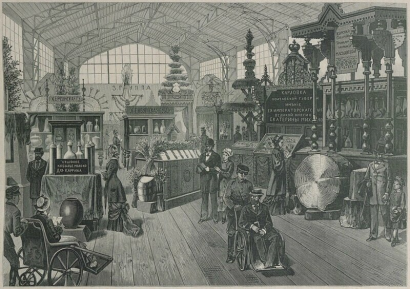

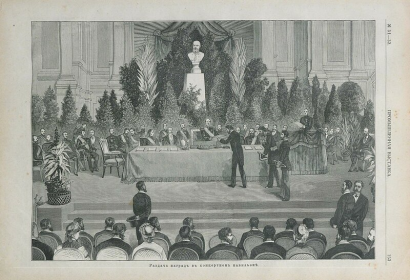

В том же 1882 году вышло "Иллюстрированное описаніе Всероссійской художественно-промышленной выставки въ Москвѣ. 1882 г." Это Альбом, составленный из 179 рисунковъ и 16 портретовъ, исполненныхъ лучшими художниками журнала «Всемірная Иллюстрація», съ подробнымъ описаніемъ выставлявшихся предметовъ всѣхъ группъ, съ описаніемъ разнаго рода промышленности и производствъ, съ полнымъ указаніемъ экспонентовъ, со списком экспонентовъ, удостоенныхъ наградъ, и проч. и проч. — С.-Петербургъ ; Москва : Изданіе Германа Гоппе, 1882. — 256 с., ил. Все литографические изображения, опубликованные в данной статье, именно из этого альбома. Первоисточник здесь | ||||||||

| ||||||||

От издателя Всероссийская Художественно-Промышленная Выставка 1882 г., проектированная на более обширных началах, чем все бывшие у нас до сих пор выставки, представила нам плоды деятельности художественной, промышленной и мануфактурной за истекшее двенадцатилетие. Вся Россия, даже самые отдаленные местности представили образцы своих произведений на эту выставку, которую можно считать вполне удавшейся во всех ее отделах. Выставка 1882 г. дала явные доказательства, что Россия во многом смело может соперничать с заграничными продуктами, а некоторыми произведениями превышает даже заграничные. Сравнивая нынешнюю выставку с Мануфактурной выставкой 1870 г. в С.-Петербурге, можно на каждом шагу убедиться, какой огромный успех сделала Россия втечение 12-ти лет по всем отраслям художества и промышленности. Поэтому я считал весьма важным воспроизведение в рисунках особенно замечательных из выставленных во множестве предметов, с целью составить альбом, как наглядное воспоминание для каждого, близко принимающего к сердцу отечественное производство и народное богатство, в особенности же для экспонентов и для тех лиц, которые, не имея возможности быть на выставке, не могли лично убедиться в положении наших искусств, наших мануфактурных, заводских и фабричных производств до 1882 г. Старанием моим было — дать изображение всех главнейших видов выставки, павильонов ее, более выдающихся витрин, отдельных групп и выставленных предметов, с описанием к ним, присоединив к этому общее обозрение выставки и каждого отдела список экспонентов, выставлявших свои произведения, список экспонентов, удостоенных наград, и пр. Надеюсь, что цели своей — дать наглядное воспоминание о выставке — я достиг, выпуская в свет настоящий Альбом. Герман Гоппе. С.-Петербург, 1-го Ноября 1882 г. | ||||||||

| ||||||||

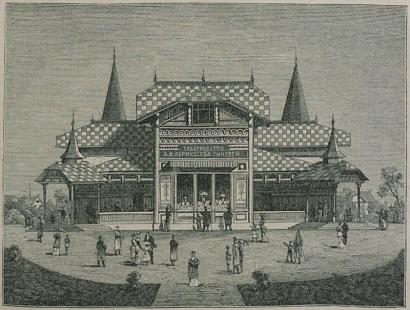

Крупные промышленники и купцы, сознавая большое значение выставки для рекламы своих фирм, стремились экспонировать свою продукцию в собственных павильонах. Эти постройки, несмотря на временный характер, выделялись богатством отделки. Архитектура этих сооружений носила ярко выраженный зрелищный, рекламный характер. К их проектированию привлекались известные российские зодчие. Среди 36 частных сооружений выделялись богатством отделки павильоны Ланина, фарфорового промышленника М.С. Кузнецова, известного сахарозаводчика Абрикосова. Главная зала павильона Абрикосова была отделана с особой роскошью в русско-византийском стиле с резными украшениями и росписью стен и потолка, с зеркалами и мраморными столиками. Как говорят, этот небольшой павильон обошелся владельцу около 30 000 руб. серебром – сумма по тому времени огромная. «По красивой наружности и богатству как внутренней отделки, так и выставленных предметов, это один из выдающихся павильонов выставки», – писал обозреватель этого смотра. | ||||||||

| ||||||||

Сама экспозиции была представлена с купеческим размахом: горы конфет, шоколада, пастилы, варенья, печенья и кондитерская новинка, заимствованная из Франции – fruits glaces. Посетителей изумляли громадные вазы, канделябры, часы из шоколада и бюст «Государя Императора» … из сахара. Подобные проявления чувства верноподданничества, граничащие с абсурдом, были не единичны на русских выставках. Водочный фабрикант, поставщик императорского двора Штритер построил свой стенд в виде триумфальных ворот, составленных из бутылок с выпускаемой продукцией. Большим успехом пользовалась экспозиция московской фабрики благовонных товаров «Брокар и Ко» – фонтан с одеколоном, у которого постоянно теснились многочисленные посетители. Многие из них смачивали свои носовые платки фирменным цветочным одеколоном. | ||||||||

| ||||||||

Замечательным примером экспозиционной находки может служить стенд Златоустовского оружейного завода. Главным украшением стенда стал огромный государственный герб России – двуглавый орел, собранный из знаменитых сабель одного из старейших оружейных заводов нашей страны. | ||||||||

| ||||||||

Выставка превратилась в национальный праздник, длившийся более четырех месяцев; ее посетило более миллиона человек. Обозреватели отмечали изменившийся социальный состав посетителей. Стасов В.В., посетив выставку, писал по этому поводу: «На выставку нынче ходит сам народ – мужики, бабы, солдаты, фабричные – массами, и притом почти всегда на целый день, с узелками и провизией, с детьми, даже грудными. Мне это напомнило то, что я, бывало, прежде видел на больших выставках в Париже и Лондоне и чего не воображал увидеть у нас на своем веку». Современники считали, что «своими архитектурными формами, сооружениями, размерами и всеми приспособлениями для ее обозрения и для удобства публики она (выставка. – Ю.Н.) совершенно приблизилась ко всем бывшим всемирным выставкам и почти ни в чем им не уступала. | ||||||||

| ||||||||

В период всего времени работы смотра издавался еженедельный журнал «Колокольчик» и ежедневная газета «Всероссийская выставка», редактируемая профессором Московского университета В.В.Марковниковым. Не обошла вниманием выставку и зарубежная печать. Солидное парижское издание «Revue de Deux Mondes» в подробнейшем репортаже из Москвы сообщало: «Выставка 1882 года составляет истинное торжество для промышленной России; она служит выражением громадного прогресса во всех отраслях человеческого труда за последние двадцать лет». А энциклопедия «Brockhaus Enzyklopaedie» причислила московскую экспозицию к важнейшим мировым смотрам наряду со Всемирными выставками в Лондоне и Париже. Ещё подробнее о выставке можно прочесть в статье Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года | ||||||||

| ||||||||

А сколько всего было всеросийских промышленных выставок? В девятнадцатом столетии - 16. Следующая, после Московской выставки 1882 года, состоялась в Нижнем Новгороде только через 14 лет - в 1896 году. Она стала крупнейшей. А очередная была намечена на 1917 год... Всероссийские универсальные промышленные выставки (именовались мануфактурными, с 1882 года - художественно-промышленными) охватывали все, либо большинство отраслей промышленности. Выставлялась продукция почти из всех губерний Европейской России, а также Кавказа, Царства Польского и Великого княжества Финляндского, со временем - и из отдельных областей Сибири. Состоялось 16 всероссийских промышленных выставок (не считая научно-технической Политехнической выставки 1872 года): в Санкт-Петербурге (1829, 1833, 1839, 1849, 1861, 1870 годы), Москве (1831, 1835, 1843, 1853, 1865, 1882 годы), Варшаве (1841, 1845, 1857 годы), Нижнем Новгороде (1896 год; крупнейшая); в 1915 году Министерство торговли и промышленности начало подготовку к 17-й всероссийской промышленной выставке, которую предполагалось провести в Москве в 1917 году (не состоялась). В 1848 году выставки официально признаны всероссийскими. С 1870 года к выставкам были приурочены Съезды представителей промышленности и торговли. Первоначально промышленные выставки проходили 1 раз в 2 года, в 1848-1865 годах - 1 раз в 4 года, затем значительно реже в связи с активным участием России в международных и всемирных выставках, требовавших больших расходов и значительной подготовительной работы. Однако, благодаря развитию железнодорожного транспорта, позволявшего доставлять экспонаты из наиболее отдалённых районов, а также широкому освещению в печати, число экспонентов промышленных выставок (0,5 тысяч в 1831 году, 9,7 тысяч в 1896 году) и посещаемость (125 тысяч человек и 991 тысяч человек соответственно) возрастали. Популярности промышленных выставок способствовали также их совмещение с художественными выставками, организация развлечений (концерты, аттракционы и так далее), выпуск иллюстрированной литературы о выставках и прочее. Подробнее здесь: Промышленные выставки | ||||||||

| ||||||||

Вот так вполне обычная для конца XIX, но незаурядная для начала ХХI века тетрадь дала повод к обзору 15-й юбилейной Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года. А сама статья была написана в 2019 г. в преддверии очередной ежегодной отраслевой канцелярской выставки "Скрепка Экспо", но своей актуальности не потеряла до сих пор. Игорь Зайцев. |